美佳之窗 His Window 90 ( Apr - Jun 2020)

文:张嘒珉

小时候,村里有户养猪人家,每次经过,我总爱往猪寮兜个圈,看看里头有没有崽子。记得那浓郁的恶臭,即使捏着鼻子,也让人想吐。

围着猪只的木架不是很高,小小的空间充满排泄物,一旁有个喂食槽,里面都是潲水。我常觉得自己真像它们,有个能睡、能吃的地方就好,明天也不知道会怎样。

学校的老师说,“宀” 下有 “豕”(猪)便是 “家”,或许长大以后,我可以像咸蛋超人那样,呼呼哈哈双手一顶,撑破头顶上的那个宀。

那个村子,住了许多客家人,讲话声量特别大。我家屋主及左邻右舍全是上了年纪的老太太,听大人说年轻时是红头巾。这群老人家,在自家后院种满蔬菜,纵使细雨纷纷,也见她们劳作的身影。村里,几乎户户有口井,井边搭一间小小的非法木屋,租给外地来的小家庭。隔壁家的空屋,后来搬进做豆浆、豆花的小贩夫妇。屋外靠井的一边摆了个大石磨,石磨的推把,连接一根木,木的另一头接在一根从上垂下的横棍上。

每天清晨,年轻的先生把黄豆倒在石磨,双手握横棍,用力向前推绕,石磨便随着他的动作转动。我因为好奇,每每踮起脚尖隔着篱笆观看。虽然记忆模糊了,记不得豆花嫂的容颜,却忘不了她抱着孩子在一旁陪伴先生,长长的花裙随风微摆,脸上笑容煞是好看。那个年代的妇女,结婚生子以后,经济若不是太差,都穿长裤短袖花套装,穿裙极为罕见。豆花嫂有时会给先生抹汗,他们说话的声音非常细柔,总是彼此相视而笑,我对这点非常着迷。

日常帮妈妈去杂货店买东西,常听见村里的人谈论豆花先生和太太。大叔们多是赞叹豆花嫂有礼貌、人美声甜可惜嫁个推磨过日子的。妇女们则相反,往往面露鄙夷,谈论豆花嫂的衣着,纷纷推论她不善家务;她们用同情的口吻,惋惜英俊的豆花先生把妻子宠坏。好几次,大人们转头问我: “有听见他们打架或吵架的声音吗?”

有一天,豆花先生不在,村里的地痞跑到他家前调戏豆花嫂,还大声嚷嚷。豆花嫂惊恐挣脱,逃进屋里锁上门窗。地痞在屋外叫嚣了一阵子,便被几个红头巾老太太拿锄头给赶跑了。杂货店里的老阿姨说,豆花嫂这么爱穿裙子还假正经,其他妇女七嘴八舌。不久,豆花先生一家便搬离了。

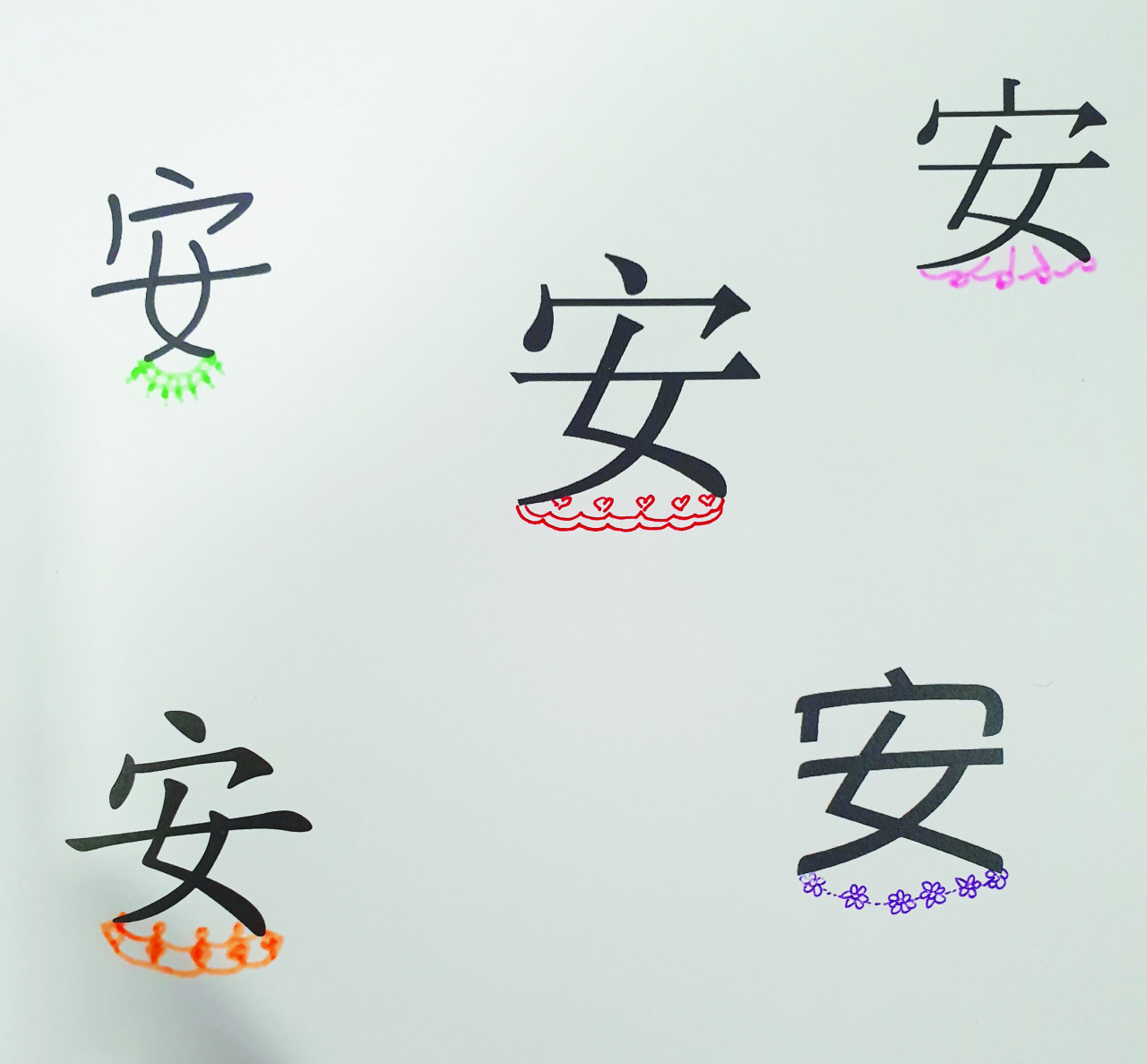

“宀” 下有 “女” 便是 “安”。我喜欢在 “女” 字交叉的双脚间画花边。穿上花边裙子的 “安”,是张开双手的少妇,巧笑倩兮,而我是篱笆另一头的孩子,只能踮起脚跟。儿时常幻想,或许某个清风微扬的时节,那裙摆微动,可以回到篱笆圈围的清晨,伸手偷一点 “家” 的味道,然后,痴痴地笑。

很长的一段时间,“安”,是遥遥无期的等待,是遥不可及的奢望,一眼望穿荒漠凄凉。即使是婚后,我依然被困在村里,只是人物和场景都换了,外家和夫家成了村里的人。杂货店贩卖各种情感渴望,缺斤断两,货币可以是误解、苦毒、妒忌、不满......任君兑换。我的口袋,装满一次又一次的心酸,掏出来时,痛得肝肠寸断,只能捏碎,把它假装成一颗又一颗的糖。宀下有豕便是家,猪寮里的母猪和她的崽子,日子能过就好。

我一直很努力,也很用力把手上的横木推绕,只是石磨不动,流不出幸福滋养。而先生是村里的彼得潘,宀下困不了他。我们暴怒、埋怨、挣扎、敌视,互不饶恕,仿佛不闹个村毁人亡誓不罢休。我也曾以为自己是神奇女侠,叉着腰肢,护着孩子;时而使用真言套索,时而使用守护银镯,偶尔拔出火神之劍或是举出神力护盾,甚至抛出星光飞冕。

作者一家人。

作者一家人。

可是人啊! 奋战太久,总会累得伪装不起坚强。于是,我想使出最后一口劲儿,撑开压在头上的宀。抬头望,却见到屋檐与屋檐之间那一小块蓝天,有虹。

不看人了,我们学会仰望。看世事白云苍狗,看暗月星光消散,看窗外骤雨漰沛, 看门前狂风咆哮,余生实在太短。

2018年,一家人在香港,十号台风山竹离境的那个早上,我们步行到沼泽区察看水鸟。婚姻,最大的幸福,其实是风雨同舟,患难与共。我们都不是最好,却是彼此的依靠。

宀上有神便是 “安”,彩虹为记便成家。